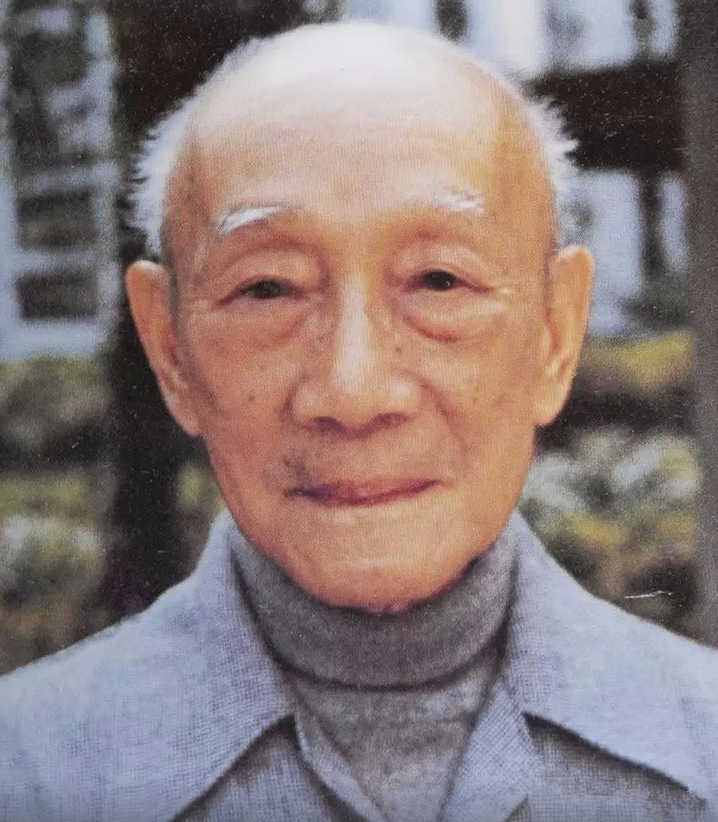

林风眠

林风眠(1900年11月22日-1991年8月12日),家名绍琼,字凤鸣,后改风眠,出生于广东梅州,中国近现代著名画家、艺术教育家、国立艺术院(现更名为中国美术学院)首任院长[1]。 7张 他自幼喜爱绘画,是“中西融合”这一艺术理念的倡导者、代表人物,擅长描绘仕女人物、京剧人物、渔村风情,有代表作品有《春晴》《江畔》《仕女》等。1917年梅州中学毕业后,考入上海美术学院。1918年参加勤工俭学赴法留学。1925年回国后出任国立北平艺术专科学校校长兼教授。1928年受蔡元培之邀赴杭州主持筹办国立艺术学院(后来的中国美术学院)并任院长。他主张“兼容并包、学术自由”的教育思想,不拘一格广纳人才[2]。1991年8月12日10时,因心脏病、肺炎并发症,病逝于中国香港港安医院,享年91岁[3]。

林风眠(1900—1991),家名绍琼,字凤鸣,后改风眠,广东梅县白宫镇阁公岭村人[5]。

出生于贫农之家。父伯恩,兼做石匠,工于宋体碑文。风眠幼时,即喜爱绘画,中学时代,其习作常受老师的称赞。

林风眠先生是20世纪中国美术界的一代宗师、中国现代美术教育的重要奠基者,被称为中国现代美术先驱,他是“中西融合”艺术理想的倡导者、开拓者和最重要的代表人物,主张“兼容并包、学术自由”的教育思想。在出任国立艺术院(中国美术学院的前身)首任院长时,他先后培养出李可染、吴冠中、王朝闻、艾青、赵无极、赵春翔、朱德群等一大批艺术名家;同时他还是最早进行国画改革的画家之一,探索着将油画与国画的优点和美感结合起来。其作品对中国现代绘画艺术产生重大影响,被誉为“中国现代绘画艺术之父”。出版有论文集《艺术丛论》及画册《林风眠全集》等。新中国成立后,曾担任美协上海分会副主席、主席、上海政协委员、中国美术家协会顾问等职[8-9]。

1900年11月22日,林风眠出生于梅县白宫镇阁公岭村,自幼喜爱绘画,19岁赴法勤工俭学[10]。

1917年梅州中学毕业后,考入上海美术学院。7月,中学刚毕业的林风眠收到了梅州中学的同窗好友林文铮从上海发来的信函,获知了留法勤工俭学的消息,遂告别父老前往上海和林文铮一同作为第六批留法勤工俭学的学生,前往法国留学。

1918年参加勤工俭学赴法留学。因其家境清贫,曾得到毛里求斯华侨团体旅毛林风眠集义会的资助。

1920年入读法国迪戎(DIJON)国立美术学院。不久又转入巴黎国立美术学院,并在巴黎各大博物馆研习美术。

1921年,两人转入法国第戎国立高等艺术学院学习,林风眠大受赏识,9月又转入巴黎国立高等美术学院就读,并得以进入柯尔蒙(Cormon)的工作室学习,并广泛接触各种艺术形式,以及当时欧洲艺术界认为的“东方艺术”。

1925年参加巴黎国际装饰艺术展览会。是年冬回国,任国立北平艺术专科学校校长兼教授、教务长及西画系主任等职。

1926年春在北京艺专举办个人画展。

1927年任全国艺术教育委员会主任委员。

1928年创办杭州西湖国立艺术学院,任院长。次年,组织“亚波罗”社,出版“亚波罗”杂志。

1928年林风眠受蔡元培之邀赴杭州主持筹办国立艺术学院(后来的中国美术学院)并任院长。解放后,任上海中国画院画师。林风眠于70年代定居香港,1979年在巴黎举办个人画展,取得极大成功。作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》、《山水》、《静物》等。著有《中国绘画新论》,出版有《林风眠画集》等。

1928年,受到学界泰斗、学院创办人蔡元培的赏识与提携,被聘任为我国第一所高等艺术学府——国立艺术学院首任院长,他主张“兼容并包、学术自由”的教育思想,不拘一格广纳人才。为弘扬学院林风眠先生的高尚情怀和艺术精神,自2010年起中国美术学院设立“林风眠奖学金”用于激励勤奋学习、勇于创新、对艺术事业执着追求、积极投身艺术创作和研究的优秀研究生。

1931年率艺术教育考察团赴日本考察。抗日战争期间,曾执教于重庆国立艺术学校。抗日胜利后,在杭州西湖国立艺术学院任教。中华人民共和国成立后,任上海美协副主席、上海市政协委员。

1977年定居香港。先后在法国、巴黎、日本、中国台北举办个人画展;

1989年梅州客家联谊会成立庆典时将其70年代以来的作品80余幅,在梅州大会堂展出。

1991年8月12日病逝于香港,终年91岁。有《中国绘画新论》[11]、《林风眠画集》等著作传世。

林风眠一生都致力于艺术的教育和艺术的创作,在其作品中既有中国传统绘画的元素,又不缺乏西方绘画的技巧,被誉为“中西融合”绘画艺术的伟大先驱[12]。在留法期间,他认真学习西洋画法,并融入中国文化,创作过许多以反封建为题材的油画,当时受到赞扬的《人道》、《痛苦》就是这一时期的代表作。回国后,对中国传统绘图,如隋唐山水、敦煌石窟壁画、宋代瓷器、汉代石刻、战国漆器、民国木版年画、皮影等等,也一一加以研究。此外,他对中国文学、诗词、音乐也认真学习,以丰富自己的艺术素养。在创作上,他尊重中外绘画和民间艺术的优秀传统,但极力反对因袭前人,墨守成规;主张东西方艺术要互相沟通,取长补短,以自己民族文化为基础,发展新的中国艺术。他的作品追求意境,讲究神韵、技巧,强调真实性与装饰性的统一;构图常密不透风,但不觉局促,运用明亮的色彩,强烈中显示出柔和,单纯中蕴含着丰富,既对立,又统一,形成自己独特的风格。香港《文汇报》1991年8月14日报道中说:(林风眠的作品)“融汇中西文化传统于一炉,创造出个人独特画风,蜚声国际艺坛。”其代表作有《鹭》等。

林风眠受蔡元培美育思想的影响,承五四新文化运动之波澜,倡导新艺术运动,积极担负起以美育代提高和完善民众道德,进而促成社会改造与进步的重任。他锐意革新艺术教育,请木匠出身的画家齐白石登上讲台,聘请法国教授克罗多讲授西画,并提出了“提倡全民族的各阶级共享的艺术”等口号。